在中国人的味觉记忆里,盐是一种平平无奇的调料。翻阅数千年盐史,你会发现盐不仅调和了人间百味,也塑造了中华五千年辉煌历史的文明百态。

盐有味,也有利。它关乎人间烟火,关乎国之大计。

《空中看盐场》张晓晖 摄

淮河下游两岸和江苏的沿海区域不仅是中国海盐文明的一大发祥地,更是数千年来国家财赋的造血中枢。两淮盐业以数千年的持续脉动,在滩涂盐田与百姓灶火间,在盐商行盐四方的步履中,在食盐流通口岸的熙攘人群里,在因盐而兴的城镇聚落里,呈现了独具特色、颇具魅力的盐史轨迹。

清光绪十一年(1885)两江总督曾国荃颁发的盐商执照 穆家良供图

1 盐为国之大宝

盐的公共必需性为历代统治者所关注并加以充分利用,成为我国历史上一种特殊的政治商品乃至政治资源,“上关国课,下系民食”。

早在春秋时期,齐国宰相管仲就提出“正盐策”“官山海”,实施盐的官府垄断经营,而使齐国称雄诸侯。吴王阖闾、夫差父子效法齐国海盐生产,鼓励沿海居民煮制海盐, 凭借盐利富国强兵,夫差还开凿邗沟,打通了淮盐运输的黄金水道,让扬州、淮安成为南北交汇的咽喉。

《三才图会》中的管仲像 明 王圻、王思义撰辑

明万历三十七年原刊本

西汉时,吴王刘濞“煮海水为盐”,富甲东南。唐代以来,国家更加重视盐利。“唐以江淮为财赋之渊”,盐利“居天下赋税之半”。宋代,淮盐产量在全国海盐产量中位居前列,“国家鬻海之利, 以三分为率,淮东居其二”。明清时期,淮盐无论是生产规模还是销售范围均达到了空前的水平,遂有“两淮盐税甲天下”之说。两淮盐税不仅供给宫廷开支,更承担了九边军饷与黄河治修、运河漕运的费用。

《宣大山西三镇图》(局部)明 杨时宁、白希绣等编 明万历三十一年秘阁本

淮盐在中国古代是国家财赋的重要支撑,两淮盐民辛勤劳动,为南北数省民食所系所依作出了巨大贡献。近代以来,淮盐和两淮盐区儿女为中华民族的革命与建设立下殊勋。两淮盐业曾是革命军队的重要经济支柱,两淮盐场获得“华中金库”的美誉。新中国成立后,盐工自发捐献“淮北盐场号”飞机,支持抗美援朝。

在中国人民志愿军空军战斗序列里,有淮盐人捐献的“淮北盐场号”战斗机

而今,淮盐的故事仍未结束,它正在以新的方式继续发光。昔日采盐留下的地下盐穴,曾是废弃的遗迹,而今凭借密封性好、安全性高、地面占用少等优势成为极佳的储能空间。江苏省盐业集团积极利用地下溶腔资源,将废弃盐穴变为“聚宝盆”,把传统资源转化为绿色动力,让古老的盐业与新质生产力相遇。

江苏淮安盐穴压气储能发电2号机组建设如火如荼

2025年8月6日

纵观淮盐春秋,淮盐始终与“国计民生”紧密相连。经历了岁月的沉淀,淮盐正在续写能源革新的时代新篇,见证中华民族的创造伟力。

2 文学里的盐味

在中国古代文学中,盐不仅是寻常人家舌尖上的滋味调剂,更是文人墨客笔下的精神寄托。

淮盐历史悠久,产自吴、越、楚交汇之地,自古便滋养了无数诗文妙句。唐代诗人李白、杜甫都曾以淮盐入诗,留下千古名句。李白在《梁园吟》中写道:“玉盘杨梅为君设,吴盐如花皎白雪。”他以淮盐的洁白比喻情志的清烈,又借杨梅蘸盐助酒兴,寄托被压抑的愤懑与不羁。杜甫则在《客居》中叹道:“蜀麻久不来,吴盐拥荆门。”乱局中盐运不至,民生艰困,“诗圣”于一粒盐中写尽天下苍生。

李、杜之外,唐人笔下的盐亦各具风貌。刘长卿有“寒塘起孤雁,夜色分盐田”,以连云港地区盐场的静谧映衬旅途孤影;白居易在《盐商妇》中则揭示盐商暴富的社会现实——“终朝美饭食,终岁好衣裳”,讽刺之中透出盐利背后的不均与奢靡。盐,既能润笔,也能生愁。

到了明清时期,淮盐不仅滋养了无数诗文,也与四大名著的成书息息相关。《西游记》的作者吴承恩自幼生长于两淮盐区,熟悉盐民劳作与市井风情。书中孙悟空出世后外出拜师学艺,第一处明确交代的地方人民劳动就是淘盐、挖蛤等,有明显的淮盐印记。

《清明上河图》中的官盐铺 明 仇英(款) 辽宁省博物馆藏

而《水浒传》的作者施耐庵则在白驹盐场的乱世中目睹盐民起义,书中许多人物如王伦、宋江、吴用、林冲等在白驹场盐民起义军中都可以寻觅到原型。

3 风雅流转的文明之味

淮盐滋养了江淮的风骨与文气。

在《淮盐画传》中,我们能看到另一种淮盐的流动:从盐灶流向园林,从炉火流向书画。

明清之际,盐商垄断巨利,富可敌国,却并非只是囤积金银的逐利者,他们更影响了江南独特文化肌理的形成。

扬州的园林,正是淮盐财富的具象化。两淮盐商总商黄至筠耗费巨资建造个园,以四季假山融入山水画意境,这座位于盐阜东路的宅第至今仍见证着当年的繁华。退休盐政官员何芷舠所建的何园,复道回廊被誉为 “天下第一廊”。

扬州盐商园林——个园 张晓晖摄

盐商的财富流动,也推动了文化的流通。两淮盐商“贾而好儒”,聘画师、养文人、集珍品。郑板桥为盐商题画,金农、李鱓在他们的资助下形成独特画派,使扬州不仅富于物质,也富于精神。《淮盐画传》用大量图像资料复原了这种“商贾与风雅并存”的气象。

《九日行庵文宴图》 ( 局部) 清 叶芳林、方世庶绘

克利夫兰美术馆藏

而今,我们仍能在地名、习俗与文化中感受到淮盐的余韵悠长。总、仓、垛、滩、场、团、荡、灶、关、营、汛、引、墩……每一个名字都是淮盐在历史中留下的注脚。从扬州盐商的园林故居,到两淮盐场沿线的安丰、西溪等古镇古村。从传承久远的海州五大宫调等地方戏曲,到年轻人传承创新的盐雕艺术等新盐文化文创,人们在以不同形式续写淮盐的文化记忆。

一粒盐,从海涂到食桌,从贡品到平常,它见证了时代的变迁,联结着宏大的秩序与最日常的生活。回望千年,从牵动王朝财政的宏大叙事,到厨房里的一日三餐,这粒盐,最终化作了生活中最平凡,也最不凡的一味。

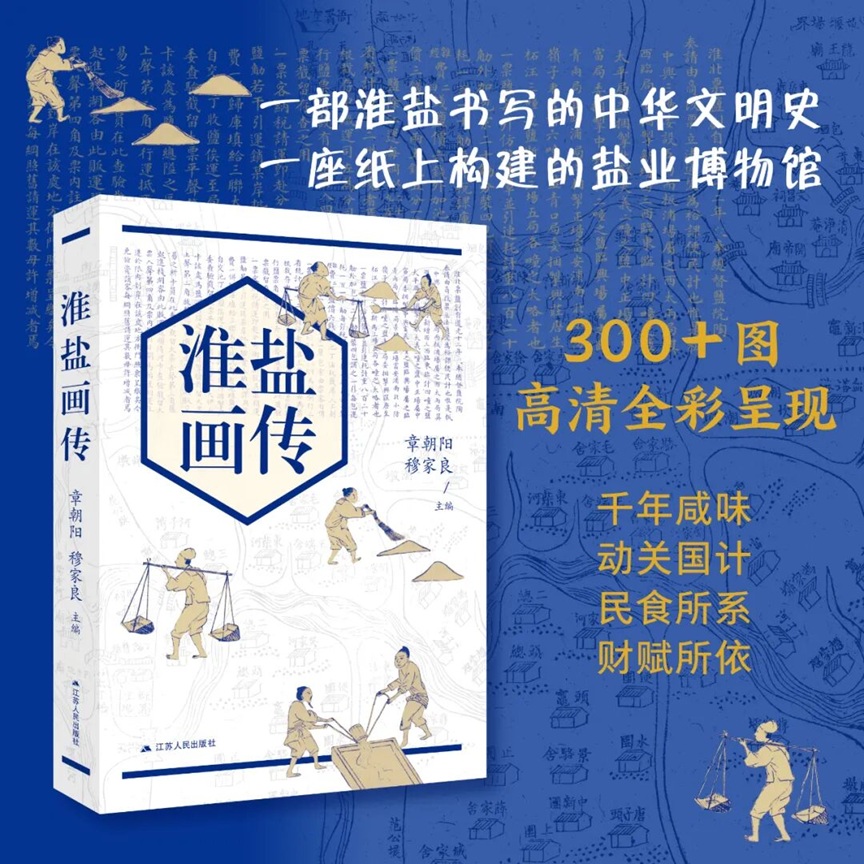

《淮盐画传》所试图展现的,正是中华文明因“盐”而兴,因“咸”而鲜的岁月史诗!它用350余幅鲜活的古画、档案、摄影,将制盐手艺、盐场图景、盐政往事一一铺展,把 “一粒淮盐里的大文化”鲜活地呈现在眼前。

(图文来源:江苏人民出版社)

《淮盐画传》

章朝阳 穆家良 主编

江苏人民出版社

点击图片购买

内容简介

在江苏的海滩与河网间,藏着一部淮盐书写的中华文明史,《淮盐画传》便是这部历史的生动载体——从新石器时代的煮盐灶火,到汉唐穿梭的盐车盐船,再到明清盐商缔造的商业传奇,从革命年代“华中金库”的经济支撑,到新时代的技术革新与生态转型,每一段盐史都串联着国家命脉与地方兴衰。

《淮盐画传》也是一座纸上构建的盐业博物馆,由行业专家和文博学者联袂打造,解读前沿盐业考古发现,收录稀见盐文化藏品。汉代盐政简牍的古朴文字,明清行盐凭证的斑驳印痕,老照片、旧书影、古地图交织出的盐民滩涂劳作、盐船运河往来的鲜活场景,无不让读者在图文间,真切感受到淮盐的悠长韵味与磅礴力量。

免责声明:本网站对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,转载文章仅供读者参考。发布的文章、图片等版权归原作者享有。如有内容涉及侵权,请原创本站友情提醒并删除。